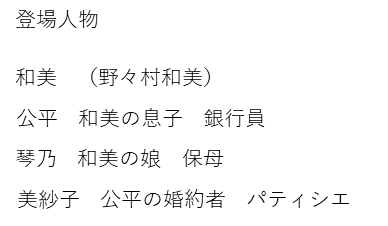

魔法の出会い1

美紗子は公平の大学の二年後輩だった。二人は大学の学生食堂で知り合った。たまたま公平の前の席に座ったのが美紗子だった。その時、美紗子は鞄から液体の入った小瓶を取り出すと定食の焼き魚にふりかけた。公平が箸を止めてじっと見ていると、その視線に気が付いて、美紗子が顔を上げた。

「試してみますか? 私が作った魔法の味」

「えっ? 何、それ?」公平はちょっと不思議そうに尋ねた。

「だから、魔法の味」

「ああ、そうなんだ、じゃあ、ちょっと」

そう言うと、公平は定食のトレイを少し前に押し出し、興味深く美紗子がその液体をふりかけるしぐさを観察した。

「どうぞ。召し上がれ。三八〇円の定食が八〇〇円くらいにはなりますよ」

美紗子は冗談っぽく微笑んで言った。優しく素敵な笑顔だった。

「うまい! なんだ、これ。定食がこんなうまくなるなんて信じられない」

「でしょ。だから魔法の味なんです、この小瓶は」

「本当に魔法だ。おいしくなったよ。すごいね、君」

あまりに感心する様子を見て美紗子はおかしかったが、そんな公平に純粋さを感じた。

「ふふふ、特別なものではありません。ちょっと濃い目にしたお出汁です。でも、ちょっとふりかけるだけで味が引き立ちます。でも食堂のおばさんには内緒です。だって一生懸命に作ってくださっているのに申し訳ないですよね。なんだかおいしくないって言っているみたいで」美紗子は口に手を添え小声で言った。

「いや、ありだと思うよ。こういうのって。料理が得意なんだ?」公平はその味の変化に驚き、小さな感動を覚えた。

「これ、あげます」美紗子はその小瓶を公平に差し出した。

「えっ? いいの? サンキューう。これで学食が楽しみになるよ」

「そんなに長くもちませんよ。今晩使ったら中身は捨ててくださいね。いつも学食ですか?」

「まあね。安いからさ。貧乏学生だもん。そっか、長期保存はだめか。残念」

「私は、いつもは前の日の残り物でお弁当を作ってきます。一時限目がある時はときどき間に合わないこともあるけど。今日はちょっと寝坊しちゃって。私も貧乏学生だから」

「学部は? 何年生? あっごめん、俺は政経の三年、野々村公平。よろしく」

「文学部の一年生です。青木です。青木美紗子と言います」

「そうか、一年生か。どう? もう慣れた? 何かサークルとか入ったの?」

「はい。なんとか慣れました。でもアルバイトがあるからサークルに入る時間がなくて。それに私、田舎者なので東京のスピードについていくのがやっとなんです」

「田舎って、どこなの?」

「埼玉の秩父です。山と川と畑だらけの田舎です。野々村さんは?」

「俺は東京。調布っていうところ。知らないでしょ?」

「田園調布ですか? 知ってますよ」

「違う、違う、田園調布は高級住宅街だし、あそこは大田区。調布は市。二三区外、都下だよ。まだ畑もあるし、東京でもちょっと田舎ぽいところ」

「そうなんですか。私、まだ東京の地理感が掴めなくて」

「午後の授業は?」

「あと一コマ。一般教養の社会学です」

「俺もあと一コマだから、その後、時間ない?」

公平は自分でも驚くほど積極的にデートに誘った。相手がまだどんな女の子かも分からないのに。

「ごめんなさい。今日はちょっと用事があって」美紗子は申し訳なさそうに俯いた。

「そ、そうだよね。いきなりごめんね。何言ってんだ俺、いやいや、ごめん、ごめん」

公平は自分の言動が恥ずかしかった。

「明日なら……」遠慮がちな小声だった。

「えっ?」

「明日なら、午後の授業が休講でバイトもない日なので空いています。ああ、でも野々村さんは授業ですか?」

「俺? 俺は暇。大丈夫」

「じゃあ、明日はお弁当作ってきます。お茶は学食でもらって。お味噌汁だけ買えば三十円」美紗子はいたずらっぽく微笑んだ。

「マジ? やったー」

公平は思わず大きな声をあげた。周囲の学生が二人の方を振り向いた。美紗子は恥ずかしそうに下を向いた。

「公ちゃん、私ベルギーに行くことになると思う」

美紗子から突然そう切り出されたのは秋も深まり、そろそろ木枯らしが吹く頃だった。二人は野川沿いを歩いていたが、北風が身に応えた。

「寒くなってきたわね」

「腹減ったな」

「深大寺に行ってお蕎麦食べようよ」

「おー、いいね」

二人は深大寺本堂に手を合わせると、山門の門前にある蕎麦屋に入った。土曜日ということもあり蕎麦屋は参拝客で賑わっていた。

「ベルギー? 美紗子の担当している企画のチョコレートメーカーか?」

「うん、バレンスタイン社」

「そうか、やったじゃないか。美紗子の企画が現実になるのかぁ。頑張れよ」

学生時代から洋菓子を作ることが趣味だった美紗子は卒業して大手洋菓子メーカーに就職し、海外事業部で新商品開発のためにヨーロッパのチョコレートメーカーとの提携を企画していた。公平も自らの仕事柄、美紗子の勤める会社の海外戦略に関しては大きなポテンシャルを感じていた。

「まだ最終決定じゃないんだけど、バレンスタイン社がウチとの共同商品開発に興味を示したの。今ヨーロッパでは『和』のテイストが注目されていて、今回、私の提案した和三盆を使った和菓子とチョコレートのコラボ商品の開発案がバレンスタインのチーフパティシエの目にとまったの」

「すごいじゃないか。で? いつ決まるんだ?」

「来週、バレンスタイン社のチョコレート部門から専門家チームが来日することになって、そこで最終プレゼンを行うことになってる。既に基本合意はされているからいくつかの開発日程プランの確認だけで、まず問題はないってウチの本部長は言っているわ」

「へぇ、すごいな。で、美紗子はベルギーに行って何をするわけ?」

「商品開発からローンチングまで現地スタッフとプロジェクト推進チームが組まれるんだけど、そのスタッフの一員として主に日本側の技術ノウハウの導入に関する調整と言ったところかな」美紗子の目は輝いていた。

「たいしたもんだな。ベルギーのどこに行くんだ?」

「首都、ブリュッセル。早ければ年が明けたらすぐに行くことになりそう」

「へぇ、何日間行ってくるの?」

「約一年」

「……一年? チョコレート開発するのにそんなに時間かかるのかぁ」

「待っていてくれる?」

「どうしようかな。こんないい男、放っておくとどうなるか分かんないぞ」

公平はわざと意地悪っぽく言った。

「……だめ?」美紗子は悲しそうに聞いた。

「冗談だよ。式は帰ってきてからだな。美紗子の夢だからな、お菓子の開発は」

「ありがとう。公ちゃん」

「あーぁ、俺はチョコレートに負けたかぁ」

公平は両手を頭の上に伸ばし、空を仰いだ。

「ごめん」

「うそだよ、行って来いよ。自分の夢だったチョコレート菓子、作って来いよ。完成したら俺に最初に食べさせろよ」

「それは駄目」美紗子がぴしゃりと言った。

「なんで?」

「最初はおかあさんに食べてもらうの」

「なんでお袋が最初なんだよ」

「この間、おかあさんとチョコレートクッキー焼いた時に、私が商品開発したら、おかあさんに最初に食べさせてあげるって約束したから。おかあさんは私のお菓子の一番のファンだって言ってくれたの。私、自分の母の記憶は何もないんだけど、一つだけ、小さい時にお菓子を食べさせてもらったことだけは覚えているの。母の顔も分からない。でも公ちゃんのおかあさんがその面影に重なってしまって。おかあさんは公ちゃんの知らないところでも私のことを本当に大事にしてくれて、私にとっては本当の母と同じ。だから、おかあさんに最初に食べてもらいたいの」

「そうか、お袋も美紗子を本当に娘のように思っているからな。仕方ないか。ああ、そう言えば来週、お袋、入院するんだ」

「えっ? どうしたの?」美紗子は思いがけない公平の一言に驚いた。

「心配ないよ。一泊二日の検査入院だってさ」

「どこか悪いの? 検査ってどこを調べるの? 原因があるんでしょ?」

美紗子は少し問質すように尋ねた。

Login to comment

サインイン