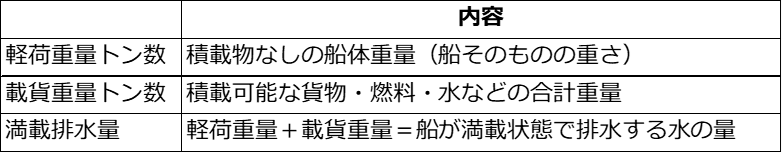

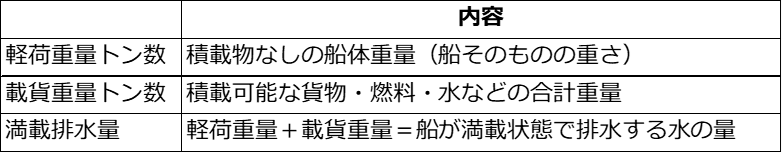

重量に基づくトン数

1)軽荷重量トン数(Lightweight tonnage)

船に何も積載していない状態の重量です。具体的には、貨物・燃料・乗員・バラスト水・清水などの積載物を除いた船体の重量を指します。船の構造材、機関、装備品など、造船時に組み込まれたものの重量が含まれます。船をスクラップとして売る際に使われます。荷物を積んでいない状態なので漢字的には「無荷重量トン数」ですね。また軽荷重量トン数(けいかじゅうりょうトン数)の「荷」が「貨」でない点もポイントです。

2)載貨重量トン数(Deadweight Tonnage, DWT)

船が安全に運航できる範囲で積載可能な 貨物・燃料・淡水・バラスト水・食料・乗員・乗客などの合計重量です。船に積載可能な貨物の最大重量ではありません。当然、船体そのものの重量(軽荷重量)は含まれません。つまりDWTは、満載排水量 − 軽荷排水量で算出されます。例えば、満載排水量が50,000トン、軽荷排水量が20,000トンの場合、DWT = 50,000 − 20,000 = 30,000トン となります。

Dead Weight の語源は、16~17世紀頃の英語、“反応しない・自力で動かない”という意味の 'Dead' から派生したものであり、貨物・燃料・清水・乗員など、船が運ぶ“能動性のない物体の重さ”を指し Dead Weigh と呼ぶようになり、現代の船舶用語としての 'Deadweight Tonnage' は、語源から発展し、船が安全に運航する上での最大積載重量という技術的な定義に進化しています。なので、ひよっとしたら貴方が考えていた 「これ以上積んだら沈没して死ぬ (Dead)の重さである」 という意味から来ているわけではありません。(笑)

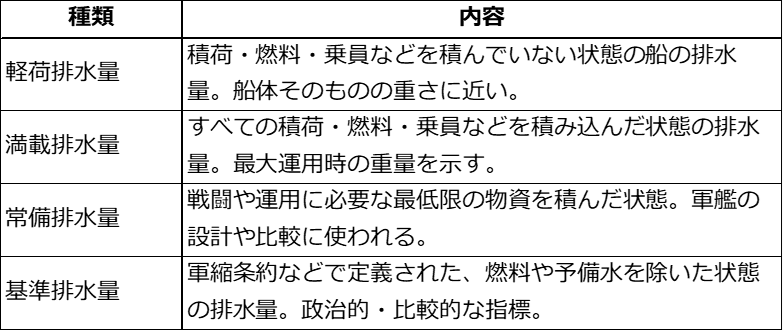

3)排水量(Displacement)

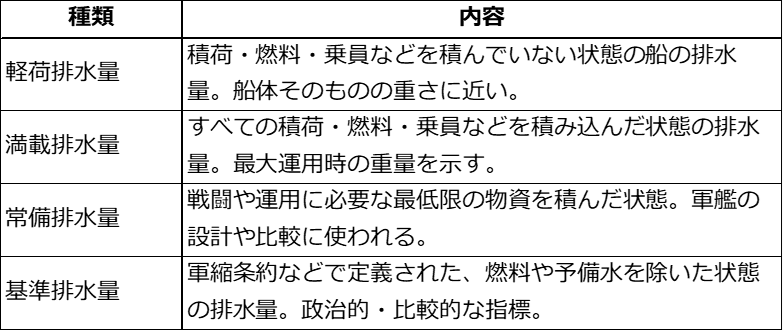

船が水に浮かぶときに押しのける水の重量を指す概念で、実質的には船の重さと同じ意味になります。船が水に浮かぶとき、アルキメデスの原理により、船の重さと同じ量の水を押しのけます。この押しのけた水の重量が「排水量」です。船の状態(貨物、燃料、清水などの量)によって排水量は変化するため、下記の通りの種類があります。

軽荷排水量は船の重さと等しいとされるので、軽荷排水量と軽荷重量トン数は同じとして扱われる場合が多いようですが、厳密には、水の密度(海水:約1.025t/m³、淡水:約1.000t/m³)によって排水される水の量は微妙に変化するので軽荷排水量と軽荷重量トン数は 違います。

Login to comment

サインイン