本稿は恩師である芝田光男氏が私に託された「郵船時代のこと」という題名の自叙伝の一部です。どんな時も正義を重んじ、自分を信じて人生を全うされた芝田さんの足跡です。参考にして頂ければ幸いです。

5.イスラム教の街

次の寄港地は、西パキスタンのKarachi である。三等航海士(3rd Officer)、船医(Doctor)と街に出るとモスクが建っている。定刻になると街の雑踏に負けないように、拡声器から大音響のコーランが四方に撒き散らされる。国全体が一神教なのだから仕方がないのだが、巨大なモスクの辺りの庶民の生活は貧しいようでもある。これも、Kashmir を巡る印度・パキスタンの紛争の過大な軍事費負担からの破綻に近い国家財政のシワ寄せなのだろう。

カラチを出るとアラビア海からHormuz 海峡を抜け、ペルシャ湾に入って行くがギラギラの太陽が甲板上を容赦なく照り付けてくる。船長命令で停船し救命ボートの点検が開始されたが、海面に降ろされたボートは、よほど乾燥が激しいのか、瞬く間に泥舟状態になってしまった。

ペルシャ湾での寄港地は Kuwait である。暑熱に恐れをなしたのかサンパン(通船)に乗船し上陸したのは私一人であった。Kuwait はイスラム教の国である。黒いベールを被った婦人に写真機を向けると、周囲の男達は怒った表情をする。恐る恐る私は街を歩き回ったが、街の小高い丘からは、ハイヒールでベールなし、腕もあらわなワンピース姿の女性が下りてくるのに出遭った。丘の上には学校があった。容姿は色白で鼻が高く西洋風な顔立ちである。しばらくして、この様な現代的女性たちが、此処彼処に居ることに気が付いた。或いは、それは石油のもたらすイスラム社会の変化の兆しであるのかも知れない。

Kuwait を後にした長門丸は、左右に棗の木の茂る Tigris と Euphrates の合流した Shutt Arab 川を遡って行く。デッキに出ると砂漠の黄砂を含んだまるで焚火のような風が顔に吹き付けて来た。河口からゆっくりと数時間ほど遡ると Basra である。Basra の港は川を吹き抜ける砂漠からの熱風のため荷役が捗らず、いつも大変な船混みの状態であると話を聞いていた。

しっかり閉めた船室の窓からも微細な黄砂が舞い込んでくる。おまけに暑く仕事にならない。私は堪えられなくなって仕事場を Saloon Room に移した。部屋の中はヒヤッとしていたが、温度計はなんと30度を指していた。そんな過酷な環境の中、案の定、長門丸は桟橋に係船となってしまった。

そんなやり切れない日々が5日余り続いたが、ある日、桟橋が騒がしいのでデッキに出てみると、空に銃を向けた兵士達が2、3台のトラックに分乗して、Basra の港にやって来た。二等無線士(2nd Operator)が傍受したイラクの海外向け放送によると、バクダットではバース党による革命が起きているという。

そんな事から、私達は船から一歩たりとも外に出られない状況に置かれ、さらに、やり切れない日々が一週間、二週間と続き、船内は些細な事から諍いが起こり始めたが、もう、忍耐もこれまで!と限界を感じた三週間目に長門丸は、ようやく解放された。

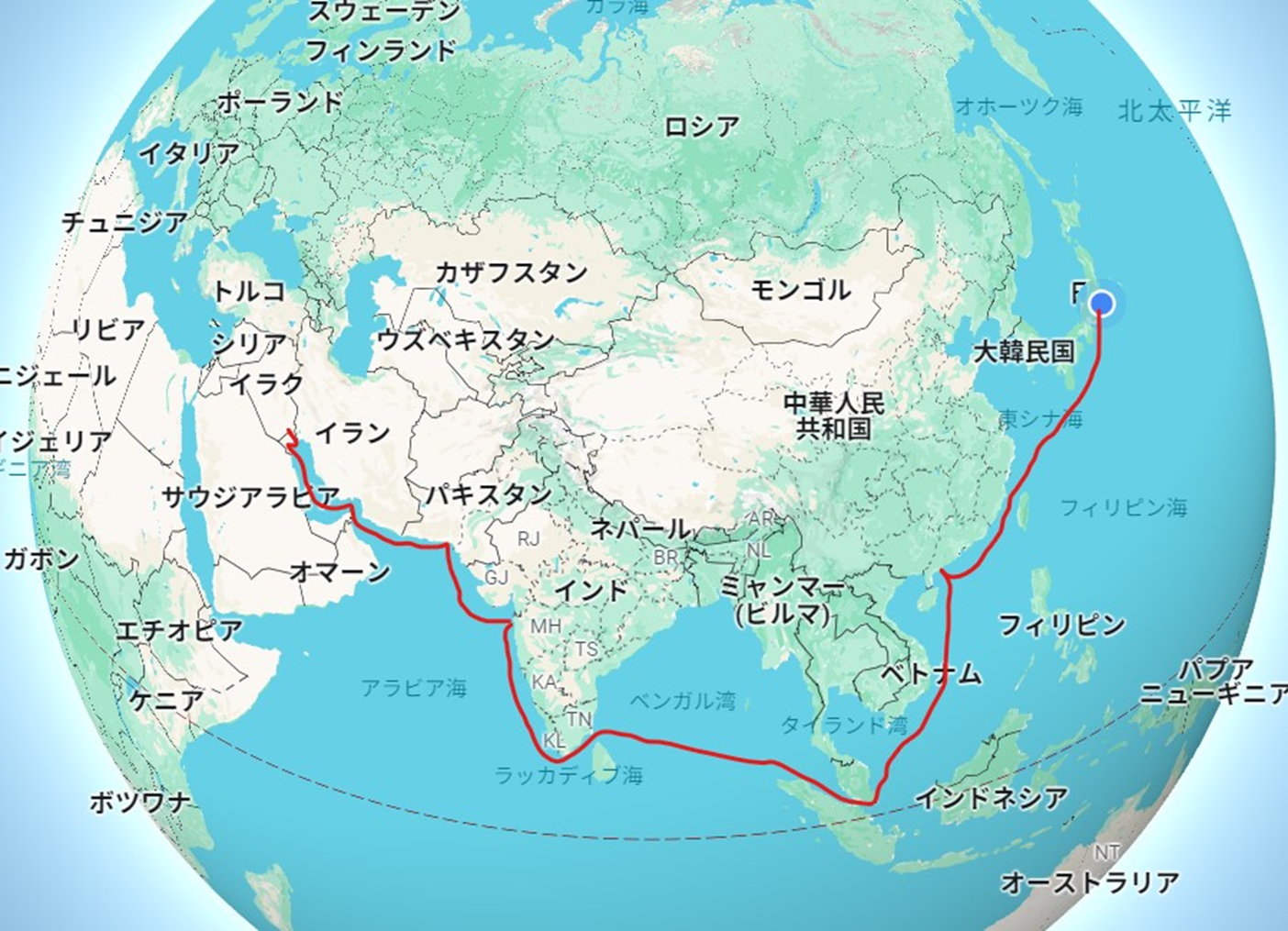

こんな事件に巻き込まれたことから、航海日程は大幅に狂い復路の貨物は殆ど集荷できず、長門丸は虚しく補油のため Anglo Iranian 石油の Khorramshahr に立ち寄り、一路、日本に向かって直走った。奄美大島沖で、どの位の Speed なのか分からないほどの高速で走る日章旗を掲げた艦船を見た時、ああ日本に帰って来たんだ、と実感した。

長門丸の乗組員の中では、同い年の司厨員(ボーイ)と私が最年少であった。当時は高級船員と一般船員では、差別が当然とされる旧軍隊の風習らしきものが残っていて、居住区や食堂が区別されていた。私の居住部屋は、船長(Captain)室、通信士長(Chief Operator)室と無線室、二等航海士(2nd Officer)室と同じ最上階の約4帖ほどの小さな事務室兼用の個室であったが、家に勉強部屋のなかった私には、天国とも思える境遇であった。

階下は、一等航海士(Chief Officer)室、機関長(Chief Engineer)室、二等、三等機関士(2nd、3rd Engineer)室、二等、三等通信士(2nd、3rd Operator)室、そして上級士官の食事処の Saloon Room (勿論、乗客があれば入る)があり、船尾側には 2nd Officer 以下の士官クラスの食堂メスルーム(Mate’s Room)があった。この食堂で私は、先輩、特に東京商船大学出身のOさんという40歳ちょっと前の二等航海士やIさんという二等機関士と様々な話の相手になってもらった。私は、彼らの厳しい訓練に鍛えられた物静かな風貌から発せられる国際感覚豊かな話に感嘆したものだが、同時に、今の自分が如何に底の知れた輩であるか、思い知らされるのが常であった。また、私は、船という運命共同体で果たす自分の役割が余りにも小さく、極限すれば “盲腸” のような存在であるとも思い、パーサーは一生の仕事ではないように感じ始めた。

海外に出たいとの一心から船乗りの道を選択したが、果たして自分は、今の仕事に相応しい教育をうけてきたろうか?自分にはもっと別の、一生を托す道があるのではないか?それを探すためには、もう一度出直さなければと思い始めていた。

(次回につづく)

Login to comment

サインイン